Die Weiße Elster-Luppe-Regulierung und weitere Veränderungen in der Flussaue

Zusammenfassung aus Auen-Kurier 4/2017, Teil 2 9/2017, Teil 3 und 4 2/2018, Teil 5 3/2018 Teil 6 6/2018 Teil 7 7/2018

Ausgehend von der Vorstellung des Projektes "Lebendige Luppe"

im Ortschaftsrat hat sich die Redaktion entschlossen, das Thema aufzugreifen

und zu versuchen, weitere Informationen zu geben. Um die nordwestliche Aue

wieder mit Wasser zu versorgen, haben sich der Grüne Ring und die Projektpartner

ehrgeizige Ziele gesetzt und wollen kurz gesagt, alte Flussläufe wieder

aktivieren und für temporäre Überschwemmungen des Auengebietes sorgen, so

wie es typisch war.

Das wollen wir in mehreren Schritten erläutern und beginnen mit einem kurzen

historischen Abriss, um den Einstieg ins Thema zu finden.

Der Auwald in und um Leipzig bis Schkeuditz ist eine wertvolle Landschaft

und mit 2500 ha der größte Auwald Mitteleuropas. Diese Landschaft zeigte

ursprünglich ein weit verzweigtes Netz von Bächen und Flüssen, aber auch

stillstehende Gewässer, bis man die Neue Luppe anlegte. Stillstehende Gewässer

und sogenannte Tümpel fand man hier häufiger als jetzt. Die Vielfalt der

verschiedenen Fließgewässer in und um Leipzig (Weiße Elster, Luppe, Pleiße,

Parthe, Nahle, Rödel, Zschampert, Paußnitz und das Hundewasser im Park von

Lützschena) prägte die Landschaft. Dadurch entstanden Flächen mit Laubwald,

Wiesen und Feuchtbiotope. Die Flüsse transportieren ab ihrer Quelle Bodenpartikel,

die sie durch ihre Fließgeschwindigkeit vom jeweils durchflossenen Boden

aufnehmen und wieder ablagern. Die nun im Auwald entstandene Bodengüte ließ

sehr unterschiedliche Bäume, Sträucher und Pflanzen wachsen, die von der

Durchfeuchtung und regelmäßigen Überschwemmungen abhängig waren. Auf dem

feuchten Boden wuchsen robuste Hartholzgewächse. Im Auwald sind als Hartholzgewächse

Ulmen, Eichen und Ahorn vorherrschend gewesen. Das soll auch wieder so werden.

Die Besonderheit der Auwaldlandschaft in dieser Region regte die Menschen

an, hier ansässig zu werden und diese Landschaft zu nutzen. Nach den neuesten

Ausgrabungen beim Bau des neuen Heidegrabens 2015 wissen wir Näheres über

den Zeitraum der Ansiedlung. Ausgrabungen im Wohngebiet Heidegraben belegen

schon eine Siedlung ab 5.000 v. u. Z., so wurden neben Scherben von Gefäßen,

Faustkeilen, Messern auch die Fundamente von Langhäusern und Gruben gefunden.

Diese Funde durch die Grabungen am Heidegraben sind nach Angaben des Landesamtes

für Archäologie Sachsen ein Beweis der frühen Ansiedlung im Bereich der

Ortschaft Lützschena.

Die späteren Bewohner im Mittelalter nutzten die Flüsse vielfältig, das

fließende Wasser betrieb die Mühlen. Das Wasser war Lebensraum für Fische

und andere Tiere und damit Nahrungsquelle für die Menschen. Die von regelmäßigen

Überflutungen benetzten Flächen, deren Wasser auch wieder verdunstete, ließen

einen gehaltreichen Lehmboden zurück. Dieser mineralreiche Flößboden wurde

als Weideland geschätzt. Auf den Weiden konnten Schafe grasen. Damit hatte

man Fleisch, Milch und Wolle.

Lützschena war Dank des ehemaligen Schloss- und Gutsbesitzers Maximilian

von Sternburg am Anfang des 19. Jh. in Europa bekannt geworden, indem er

die Zucht von Ektoral-Schafen einführte. Deren Wolle wurde unter dem Namen

Saxonia-Wolle bis nach England exportiert.

Bis in die Mitte des 20. Jh. waren der Auwald und die Anwohner ständig durch Hochwasser bedroht. Viele ältere Einwohner aus Lützschena können sich noch an die verheerenden Folgen der Hochwassersituation in unserem schönen Auwald, besonders im Bereich der Weißen Elster, erinnern. Die nahe am Ufer der Weißen Elster erbauten Häuser hatten jedes Jahr Schäden durch Hochwasser.

Am 25.April 1934 begannen die Bauarbeiten am Projekt der Elster-Luppe-Regulierung. Auf einer Länge von 10 Kilometern wurde die Luppe begradigt und mit einem breiten Vorflutbett versehen. Der ursprüngliche Flusslauf der Luppe wurde durch die massiven Regulierungsmaßnahmen zerstört. Nur die Weiße Elster behielt ihren ursprünglichen Flusslauf nach dem Elsterbecken. Zur Durchführung der Arbeiten wurde der Reichsarbeitsdienst eingesetzt.

Die erste Ausbaustufe zur Regulierung der Flusslandschaft wurde bereits

1935 beendet. Davon zeugt ein Gedenkstein, dessen Inschrift schwer zu lesen

ist. Der Gedenkstein steht an der Bundesstraße 186 am Ende von Schkeuditz

Richtung Dölzig, gleich nach der neuen Brücke über die Neue Luppe auf der

linken Seite.

Die erste Ausbaustufe zur Regulierung der Flusslandschaft wurde bereits

1935 beendet. Davon zeugt ein Gedenkstein, dessen Inschrift schwer zu lesen

ist. Der Gedenkstein steht an der Bundesstraße 186 am Ende von Schkeuditz

Richtung Dölzig, gleich nach der neuen Brücke über die Neue Luppe auf der

linken Seite.

Die Weiße Elster hat mit der Zeit ihren Lauf mehrmals geändert. In der

Leipziger Tieflandsbucht bildete sich ein Binnendelta mit mindestens 4 Altarmen.

Diese Altarme wurden Luppe genannt (Alte-, Kleine- Rote-, Heuwegluppe) und

fließen mehr oder weniger parallel in Richtung Nordwesten und münden entweder

wieder in der Weißen Elster oder direkt in der Saale. Die flachen Ufer begünstigten

Überschwemmungen bei Schneeschmelze oder Starkregen. Das letzte Hochwasser

2013 ist noch in Erinnerung (Bild 1)

Seit 1852 bis 1854 war aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor Hochwasser

eine Gewässerregulierung erforderlich. Die Planung dazu erfolgte durch die

Wasserbauingenieure Kohl und Georgi. Das große Hochwasser von 1854 beschleunigte

die Entscheidungen der Stadt. Zusätzlich erließ das Land Sachsen 1855 ein

Gesetz zur „Berichtigung der Wasserläufe“.

Im Verlauf der nächsten Jahrzehnte erfolgten wesentliche Veränderungen der

Wasserläufe. Um 1890 wurde in der Aue eine Flutrinne gegraben. Sie führte

am Forstweg in einen alten Luppearm und in die Kulke (Totwasser eines Luppearms

in der Nähe des Pfingstangers). Die flache Rinne war nur wenig nützlich,

überflutet aber bei Hochwasser noch immer den Forstweg.

Der Bau der Kläranlage im Rosenthal begann ab 1894, die Kläranlage verbesserte

die Wasserqualität im Nordwesten von Leipzig.

Nach Klagen der Anwohner wurde der Lauf der Luppe auf Stadtkosten nördlich

von Böhlitz-Ehrenberg um 1903 auf 1,5 km begradigt und verbreitert. Der

Ankauf und die Beseitigung der Mühlen waren dafür Voraussetzung. Nach dem

Bau der Neuen Luppe erfolgten hier weitere Maßnahmen.

All das führte zum Beschluss der Stadtverordneten für eine große Lösung.

In den Jahren 1913 bis 1917 wurde das Obere Elsterwehr (Palmengartenwehr,

Bild 2) gebaut. Auf den Frankfurter Wiesen (besser bekannt als Kleinmessegelände)

begann nach dem 1. Weltkrieg 1920 (nach Vorarbeiten von 1913) der Bau eines

Elsterbeckens mit 155 m Breite und 2.370 m Länge. In Anlehnung an das Alsterbecken

in Hamburg war das Elsterbecken zur Verschönerung der Stadt gedacht und

gleichzeitig als 2.000 m Regattastrecke mit Zuschauertribüne ausgelegt.

Die Tribüne stand noch lange. 1925 wurde das Elsterbecken fertig gestellt.

Der alte Elsterlauf (Elsterstraße und Friedrich-Ebert- Str.) blieb bestehen

und verminderte somit die Sediment Ablagerungen in dem beruhigten Becken.

Nach Verfüllung der Alten Elster (heute Allee östlich neben der Arena) wurde

die Verschlammung des langsamen Fließgewässers (Elsterbecken) zum dauernden

Ärgernis. Laufend entstanden Inseln im Elsterbecken und es erfolgten ständige

Baggerarbeiten zur Sicherung des Wasserflusses. Der Schlamm war wegen der

Zunahme von Abfällen aus Espenhains Brikett-Fabrik giftiger Sondermüll.

Die Freilegung der Alten Elster ist vorgesehen. Der Abfluss in die Nordwest-Aue

war 1925 noch nicht geregelt.

Die Mühlenbesitzer an der Elster (7 Mühlen bis Schkeuditz) sorgten um 1930

für eine Begradigung und einen besseren Wasserabfluss bei insgesamt nur

10 m Gefälle. Mühlrechte aus dem Mittelalter bedingten einen Rest von 10

m3/s Elsterwasser (etwa der normale Elster-Mittelwert) auch nach dem Bau

der neuen Luppe.

(Hinweis: mVs = qbm/s = m³/s).

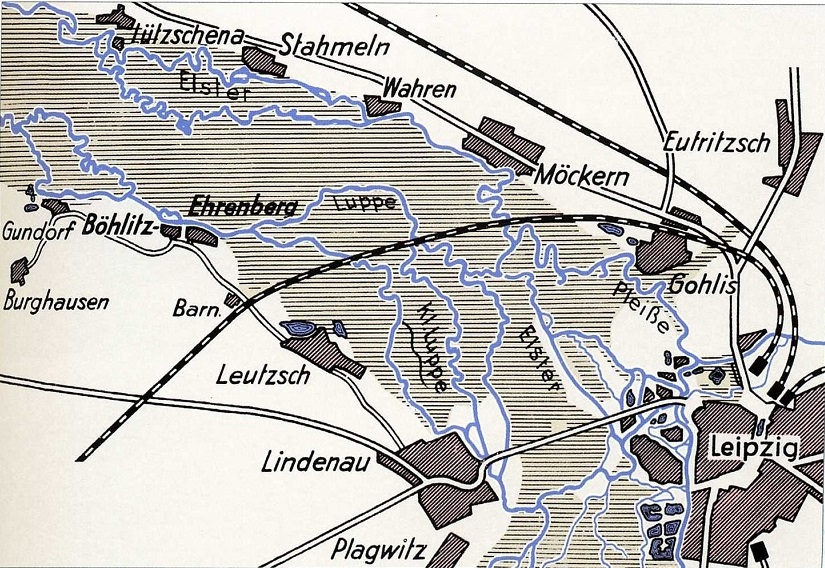

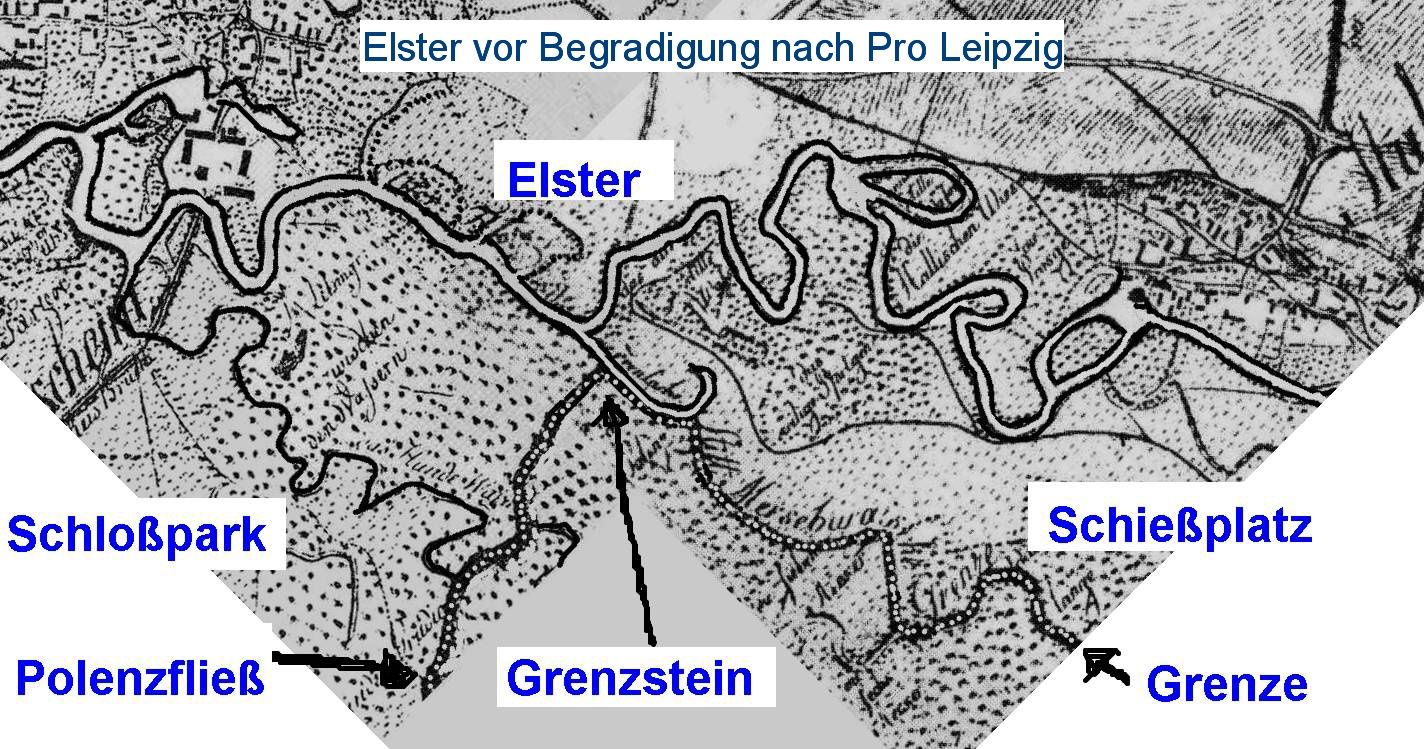

Der verschlungene Verlauf des Tiefland-Flusses ist auf einer alten Karte

(Bild 3) zu sehen. Bei Schneeschmelze ist der ursprüngliche Verlauf noch

heute z. B. auf dem Reiterhof Stahmeln zu erkennen.

Das Projekt Lebendige Luppe ist besser zu verstehen, wenn die Ursprünge

der Landschaftsgestaltung und die Entwicklung des Auwaldgebietes in und

um Leipzig bekannt sind.

In der Vorgeschichte werden mehrere Eiszeiten beschrieben. Die letzte Eiszeit,

ein Zeitabschnitt der erdgeschichtlichen Periode, ist die Zeit der Vergletscherung

weiter Landgebiete. In dieser Zeit (vor 12.500 bis 10.000 Jahren)wurden

weite Gebiete der Erde außerhalb der Polargebiete und der Hochgebirge von

Inlandeis und Gletschern bedeckt. Vor allem auf den Landgebieten der Nordhalbkugel

unserer Erde flossen während der Eiszeit die Gletscher zum alles bedeckenden

Inlandeis zusammen. In Norddeutschland waren das Elster-Saale-Gebiet und

das Weichselgebiet davon betroffen. Das Ende der letzten Eiszeit soll hier

vor rund 11.700 Jahren stattgefunden haben (Forschungsgruppe der Uni Leipzig).

Die Folgen der Eiszeit waren Umformungen großer Landschaftsgebiete durch

Schleif- und Hebelwirkung des Eises. Es kam zu Ablagerung von Moränen (Gletscherschutt),

Schotterfluren, Findlingen, Geschiebelehm und Flöß. Das Klima in den Zwischenzeiten

(Interglazialzeiten) war dem heutigen ähnlich, teilweise war es sogar wärmer

(Bertelsmann-Lexikon, 2001). Die Eiszeit war besonders in der heutigen Leipziger

Gegend für die Entstehung des Auwaldes mit seinen Flussverläufen maßgebend.

Beim Rückzug der Eisablagerungen formierten sich die wesentlichen Flussläufe.

Die später als Weiße Elster und als Pleiße benannten Flüsse rissen Rinnen

in die eiszeitlichen Geschiebe und häuften ihr aus dem Erzgebirge und dem

Vogtland stammendes Schottermaterial in den Wasserverläufen an.

Im südlichen Auwald (Gautzscher Spitze) vereinigten sich Weiße Elster und

Pleiße in einer großen Niederung, dadurch wurde die Fließgeschwindigkeit

beider Flüsse stark herabgesetzt und die Schleppkraft des Wassers verminderte

sich. Dadurch konnten sich die von den Flüssen mitgeführten Schwebstoffe

verstärkt absetzen. Diese Ablagerungen (Sedimente) werden als „Aulehm“ oder

auch „Auelehm“ bezeichnet. Die angeschwemmten Sedimente erhöhten allmählich

den Flussgrund. Das erhöhte Flussbett verstärkte die Fließgeschwindigkeit

des Wassers und es kam zur Bildung von Mäandern und damit zur Veränderung

der Flussverläufe. Das Wort Mäander leitet sich vom Namen eines türkischen

Flusses ab, der durch zahlreiche sich regelmäßig schwingende Flussschlingen

charakterisiert ist. Mäanderengstellen können bei Hochwasser durchbrochen

werden, so dass die ursprüngliche Schlinge zum stehenden Wasser („Totwasser“)

wird und später verlandet. Bei Fließhindernissen schafft sich der Fluss

Nebenarme. So sind um und in Leipzig sehr viele Nebenarme der Flüsse entstanden,

die später wieder in den ursprünglichen Fluss oder in einen anderen Fluss

einmündeten.

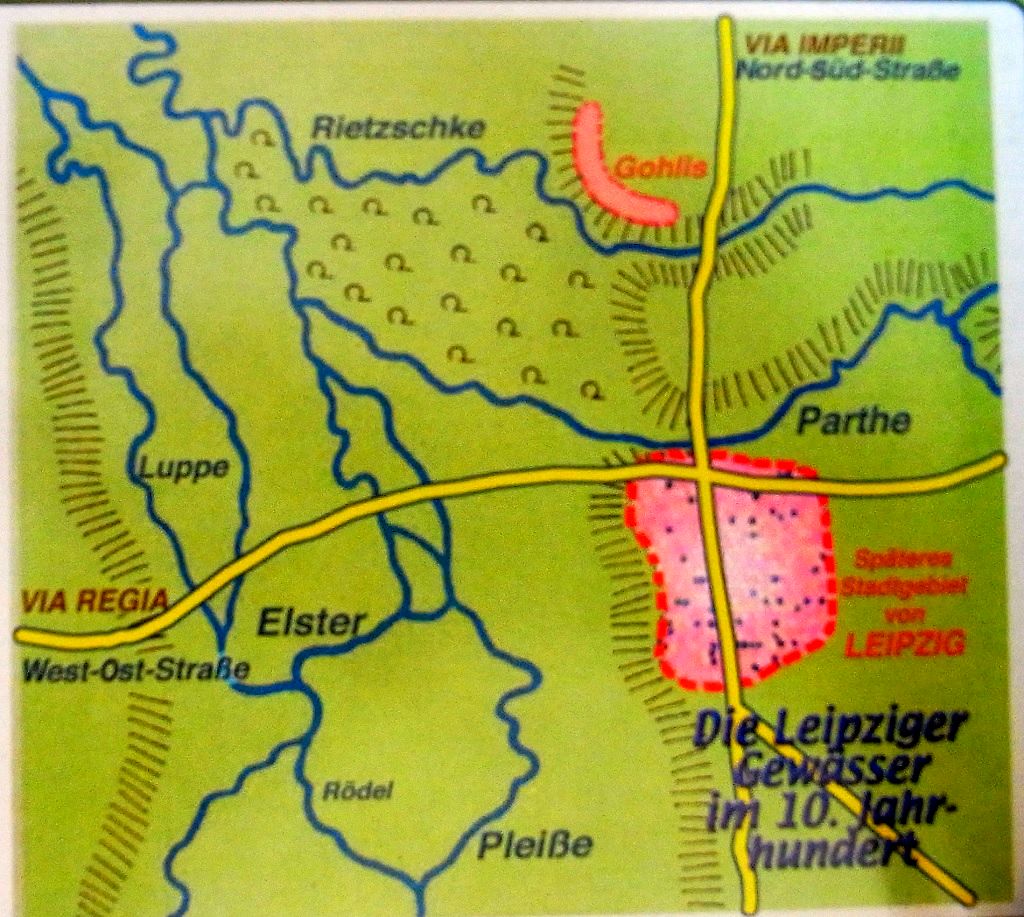

Nach einer Urkunde von 1021 soll die Gründung von Leipzig zwischen Weißer

Elster, Pleiße und Parthe gelegen haben. Die Gründung von Leipzig erfolgte

nicht direkt an der Pleiße, sondern wahrscheinlich unmittelbar am Südufer

der Parthe (s. Abb. Nach Peter Friedrich, 2006: „ Mit einem Boot auf den

Leipziger Gewässern“, Engelsdorfer Verl. ).

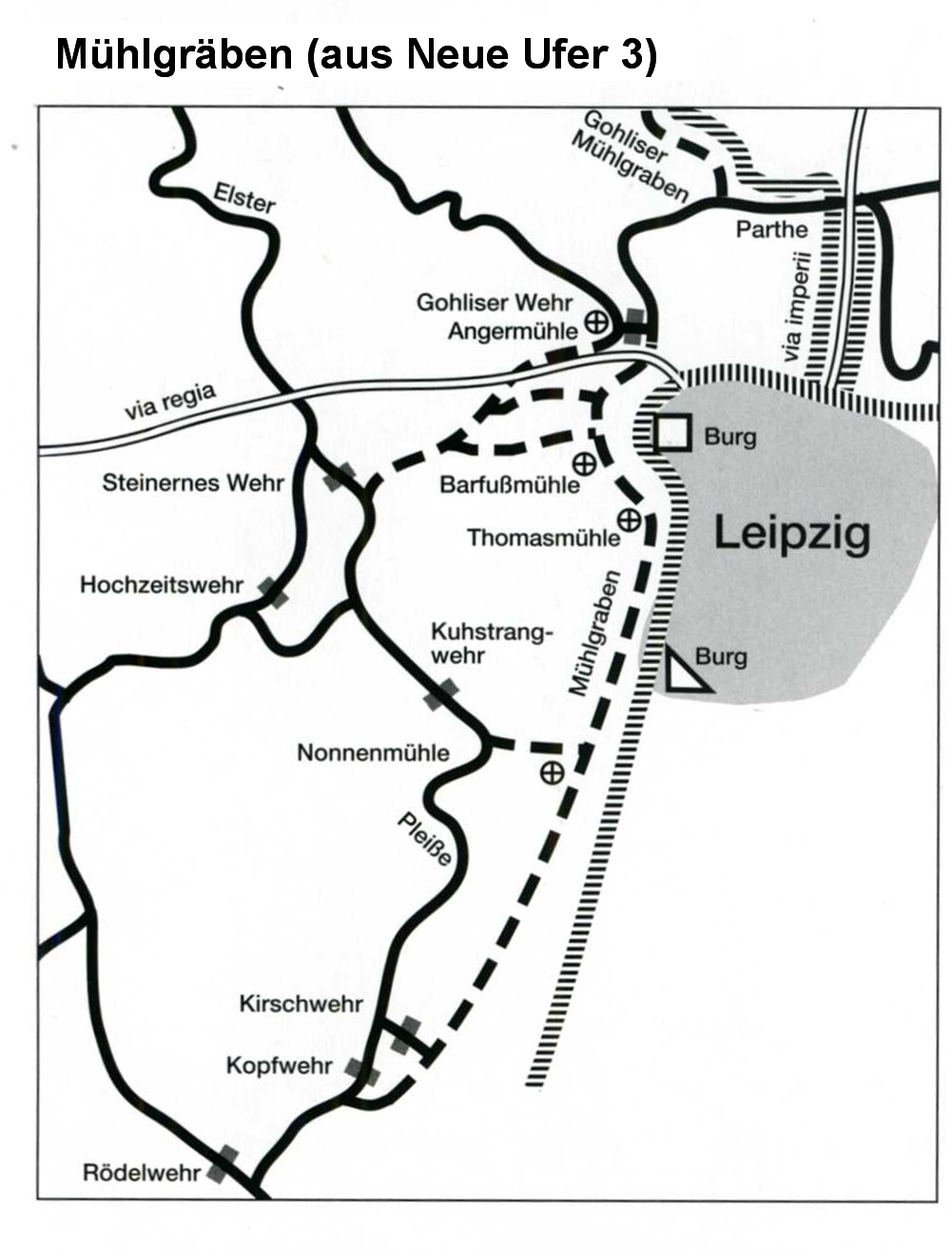

Die Flussläufe durch Leipzig wurden bereits ab dem 10. Jh. durch das Anlegen mehrerer Mühlgräben verändert. Die Mühlgräben sollten das Wasser zu den gebauten Mühlen führen. Die Mühlen dienten dem Malen von Getreide oder Sägen von Holz. So nimmt man an, dass der Elstermühlgraben (Angermühlgraben) bereits zur Gründungszeit von Leipzig angelegt wurde.

Heute zweigt der Elstermühlgraben vom Elsterflutbett vor dem Palmengartenwehr

ab und fließt, teilweise unter der Erde, durch das Waldstraßenviertel und

mündet in der Nähe der Rosenthal-Kläranlage in die Weiße Elster. Hingegen

ist der Pleißemühlgraben, der vom Connewitzer Wehr abzweigt, überwiegend

noch unter der Erdoberfläche kanalisiert. Der Pleißemühlgraben wurde wahrscheinlich

auch frühzeitig angelegt und diente zum Betreiben mehrerer Wassermühlen

(Nonnenmühle, Thomasmühle, Barfußmühle). Ab Mitte des 16. Jahrhunderts wurde

er zum Holztransport genutzt (Flossplatz). Der Wasserverlauf des Pleißemühlgrabens

wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach überwölbt. Neben dem Häuserbau

war die industrielle Verschmutzung ein Hauptgrund der Verwölbung (Flussverlegung

unter die Erde) und Umleitung. Ab 1997 wird er mit leicht abweichendem Verlauf

abschnittsweise wieder freigelegt und wird im Stadtbild sichtbar (z. B.

vor dem Verwaltungsgericht und vor der Thomaskirche). Differenzen zum Verlauf

der Freilegung gibt es noch um die Hauptfeuerwache.

Neben der typischen Nutzung der Gräben für den Bau von Mühlen (Mehl-, Walk-,

Schleif- und Poliermühlen) dienten diese auch zur Regulierung des Hochwassers.

Zum Hochwasser kann es durch besondere meteorologische Ereignisse, wie Stark-

oder Dauerregen sowie durch plötzliche Schneeschmelze, besonders im Gebirge,

kommen.

Zur Geschichte der Leipziger Flusslandschaft

Das Klima in der Umgebung des heutigen Leipzigs sagte den Menschen für die Gründung dieser Stadt sehr zu. Auch für die Tiere und die Bäume war das Klima bekömmlich. Heiße Sommer und milde Winter wechselten sich ab. Im Sommer sank der Grundwasserspiegel. Es konnten sich nur die Bäume im Auwald behaupten, die im Sommer in der trockenen Erde lange und starke Wurzeln für die Wasserversorgung und den Fortbestand des Baumes hatten. Im Herbst und im Winter erholten sich die Bäume wieder. Bestand hatten also nur die sogenannten Harthölzer: Eiche, Ulme und Esche. Diese Bäume sind kennzeichnend für den Zustand des Auwaldes. Mit der Regulierung der Wasserverläufe, die noch beschrieben werden, wurde der Bestand des Auwaldes sehr beeinflusst. Das wird am Beispiel des Luppe-Verlaufs erklärt. Da es im Sommer in der Aue trocken war, siedelten sich die Menschen in der Zeit vor dem Jahr 1000 nicht nur an Ufern der Flüsse, sondern auch im eigentlichen Auegebiet an. Kurz gesagt: die Menschen drängte es zueinander, alle wollten in der wirtschaftlich aufstrebenden Stadt leben. So kamen nach und nach die einzelnen Dörfer zur Stadt Leipzig. Leipzig erhielt 1015 das Stadtrecht. Die Zunahme der Bevölkerung und insgesamt der wirtschaftliche Aufschwung mit Handel und Transport führten zum Bau von Getreidemühlen. Getreide musste für die ständig wachsende Bevölkerung gemahlen werden. Ab dem Jahr 1000 wurden die damals hier lebenden Menschen kreativ. Sie legten Gräben für die zu bauenden Mühlen an. Zum Schutz vor Hochwasser um Wohnbereiche wurden Dämme (Aufschüttung von Erde oder Steinen als Schutz gegen Überschwemmungen) und Deiche (Erdwall aus schwer durchlässigem Lockergestein entlang des Flusses) gebaut.

Hochwasser im Auwald (Foto: Prof. G. Neumann)

Man weiß aus der Geschichte, dass Niederländer, die sich im Wasserbau in ihrer Heimat auskannten, hier auch fördernd für die Wasserregulierung in Leipzig waren. Mit deren Kenntnis und der zunehmenden Erfahrung der Leipziger wurden Wasserverläufe verändert. Die Kraft des Wasserstromes wurde auch für den Transport genutzt. So hatte der Floßgraben starke Bedeutung für den Transport von Baumstämmen. Der ursprüngliche Verlauf eines Flusses wurde für seine Nutzung verändert, entweder wurde er begradigt oder er mündete als Nebenfluss in einen der größeren Flüsse und verschwand damit oder er wurde sogar abgeschnitten in seinem ursprünglichen Verlauf und damit stillgelegt. So geschah es mit der ursprünglichen alten Luppe. Dieser Fluss hat mehrfach seinen Verlauf durch Menschenhand verändert. Darüber wird noch berichtet. Das führte zu wesentlichen Beeinträchtigungen des ursprünglichen Auwaldes.

Aus derzeitiger Erkenntnis zum Schutz des Auwaldes wurde das Projekt der „Lebendigen Luppe“ in Angriff genommen. Die Regulierung der Wasserverläufe konnte niemals eigenständig geschehen. Jede Veränderung eines Flussverlaufes wurde von der Obrigkeit nur geduldet, wenn es für die Allgemeinheit nützlich war. Der einzelne durfte nicht nur an sich denken. Diese Ordnung hält sich ja zum Glück bis in die heutige Zeit. Jetzt gibt es zum Beispiel rege Diskussion um den Verlauf der Freilegung des alten Pleißemühlgrabens an der Feuerwehr in der Innenstadt von Leipzig. Die Weiße Elster, die Leipzig durchzieht, hatte mehrere Verzweigungen. Diese wurden nach ihrer Örtlichkeit als Luppe bezeichnet (z. B. „Alte Luppe“, „ Kleine Luppe“).

Die Leipziger Gegend wird von mehreren Flüssen durchflossen. Der wasserreichste

Fluss ist die Elster, im Unterschied zur Lausitzer Schwarzen, die Weiße

Elster genannt.

Mit Beginn des 6. Jahrhunderts gerieten die slawischen Völker in Bewegung.

Nach Westen stießen sie bis Erfurt, Halle, Leipzig und zur Unterelbe vor.

Die Sorben siedelten seit etwa 630 in das Gebiet der Unterelbe.

Wenn der Name Elster slawischen Ursprungs ist, so bedeutet „elstra“ die

Eilende. Dieser Name kann sich wohl eher auf die obere Elster beziehen.

Die im Elstergebirge zwischen Fichtelgebirge und Erzgebirge in ~760 m Höhe

entspringende Elster durchfließt Bad Elster, Plauen, Gera, Zeitz und Leipzig,

ehe sie nach 248 km vor Halle in die Saale mündet.

In der Leipziger Tieflandsebene wird die Eilende gemütlich und verästelte

sich im Laufe der Zeit mehrfach, alle diese Nebenarme werden Luppe genannt.

Das Wasserangebot und die Schlammablagerungen der jährlichen Überflutungen

führten zur Bildung des Auwaldes. Noch heute sind im Auwald von Kundigen

bis zu 5 Luppen aufzufinden.

Die Gewässer waren natürlich auch für die Versorgung mit Trinkwasser wichtig,

für die Stadt Leipzig bezog man das Trinkwasser aus dem Pleißemühlgraben.

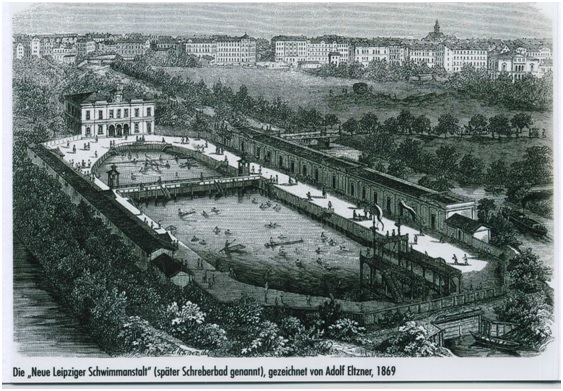

Für Badevergnügen gab es früher auch Flussbäder.

Den längsten Bestand hatte das Sophienbad, welches später zum „Schreberbad“

ausgebaut wurde und sich noch heute großer Beliebtheit erfreut. Heute befindet

sich neben dem Schreberbad der neue Stadthafen mit Bootsverkehr. Schon zur

Kaiserzeit waren Kahnfahrten beliebt und die Gastronomie an den Flüssen

war gut besucht.

Reiner Pietag

Die Mühlgräben in und um Leipzig

Die Stadt

Leipzig und deren Umgebung waren durch viele Flüsse durchzogen. Für die

Entwicklung der Stadt waren bis ins 19. Jahrhundert die Flüsse und das Holz

aus dem Auenwald die wichtigsten Energiequellen. Zur Nutzung der Wasserkraft

sind Wasserbaumaßnahmen und technische Anlagen nötig. Der Mensch griff oft

in den Flussverlauf ein und errichtete die Mühlgräben.

Die Stadt

Leipzig und deren Umgebung waren durch viele Flüsse durchzogen. Für die

Entwicklung der Stadt waren bis ins 19. Jahrhundert die Flüsse und das Holz

aus dem Auenwald die wichtigsten Energiequellen. Zur Nutzung der Wasserkraft

sind Wasserbaumaßnahmen und technische Anlagen nötig. Der Mensch griff oft

in den Flussverlauf ein und errichtete die Mühlgräben.

Noch vor dem Jahr 1000 begann der Bau von Mühlen für Brotgetreide und Holzschnitt.

Dazu baute man Mühlgräben zum parallelen Fluss und mit ihrem relativ geringen

Gefälle (potenzielle Energie) trieben sie unterschlächtige Mühlräder aus

Holz an (Umwandlung in kinetische Energie). Die Mühlrechte beinhalten den

Standort und das Gefälle (mittels Mühlbaum festgelegt). Sie bestehen bis

heute und führten oft zu Auseinandersetzungen. Neben dem Mühlstein und dem

antreibenden Mühlrad sind zur Mehlherstellung auch noch Sieb- und Reinigungsmaschinen

nötig. Von all diesen aus Holz gebauten Geräten sind nur wenige Zeugnisse

aus alter Zeit erhalten. Die Müller waren wohlhabende Bürger.

Der Bau eines Wehres im Fluss dient zur Bildung eines Gefälles, ein Mühlgraben

zur Nutzung dieses Gefälles und das Mühlrad mit seinen Regelungsmöglichkeiten

komplettiert die Mühle. Zur Vermeidung von Hochwasserschäden wurden Abwurfgräben

angelegt, um die Mühle zu umgehen. Die Gräben sind oft noch heute zu sehen.

Im Stadtgebiet von Leipzig ist der Barfußmühlgraben (heute Pleißemühlgraben)

der wichtigste, er führte an der westlichen Stadtmauer (diese umschloss

die Stadt noch bis ins 19. Jh.) entlang von der Pleiße in die Parthe und

ist sicher für die Namensgebung „Pleißestadt“ mit verantwortlich. Die Barfüßermühle

lag etwa am Eingang der heutigen Käthe-Kollwitz-Straße. Am gleichen Graben

entstand die Thomasmühle gegenüber der Thomaskirche. Die Thomasmühle bestand

nach Modernisierungen bis zum II. Weltkrieg; ihr Turbinenrad ist im Hof

der Dölitzer Mühle ausgestellt. Für möglichst viel Mühl-Wasser sorgte das

Kuhstrangwehr im Pleißeverlauf.

Der Angermühlgraben (heute Elstermühlgraben) entstand zwischen Elster und

der wasserarmen Parthe auch um das Jahr 1000 (Angermühl-Gedenktafel an der

Jacobstr.). Der Verlauf des Angermühlgrabens in der Jahnallee wurde inzwischen

verändert. Die Brücke darüber ist 1813 gesprengt worden (Denkmal). Daneben

existierten noch das Gräbchen und der Diebesgraben mit dem Naundörfchen.

Hochzeitswehr und Steinernes Wehr in Lindenau sperrten einen Elsterarm ab

(später Coburger Wasser) und ein westlicher Elsterarm wurde die Kleine Luppe.

Um 1287 entstand neben dem Thomasmühlgraben zur Verkürzung des Barfüßermühlgrabens

der Nonnenmühlgraben als Abzweig von der Pleiße weit südlich der Stadt bis

zur Pleißenburg bzw. dem Barfüßermühlgraben. Das Gelände der Pleißenburg

ist heute mit dem Neuen Ratheus teilweise bebaut. Die ursprüngliche Pleiße

wurde zum Kuhstrangwasser. Die Nonnenmühle mit 3 Mühlrädern war für die

Versorgung der wachsenden Stadt wichtig und bestand bis 1890. Heute steht

etwa dort die neue katholische Kirche gegenüber dem Rathaus. Zudem wurde

durch den Nonnenmühlgraben die städtische Wasserversorgung über die Rote

und Schwarze Wasserkunst ermöglicht. In mehreren Stufen wurde das Wasser

in einen Turm gepumpt und mit dem Gefälledruck in der Stadt verteilt (im

Stadtgeschichtlichen Museum ist ein alter Röhrenplan darüber zu sehen).

Das Dorf Gohlis hatte nur Wasser von der kleinen (nördlichen) Rietzschke.

Zum Betrieb der dortigen Mühle wurde ein Mühlgraben von der Parthe abgezweigt.

Gebäudeteile sind noch erhalten. Heute befindet sich dort eine Weinhandlung.

Der Mühlgraben östlich vom Zoo hieß bis zum Zuschütten eines Pleißearms

vor dem Naturkundemuseum Pleiße. Dieser Pleißearm wurde in den 1960-er Jahren

begradigt und heißt heute Parthe.

Zwischen Leipzig und Schkeuditz nutzten 8 Mühlen das Wassergefälle der Elster,

welches insgesamt etwa 10 m beträgt. Von den Mühlen Wahren, Stahmeln, Lützschena,

Hänichen und Altscherbitz sind noch Gebäude und Wasserläufe erhalten und

werden zunehmend wieder für Wohnzwecke genutzt. Beispiele sind das Wohngebäude

der ehemaligen Mühle in Hänichen und die im Umbau befindliche Mühle in Stahmeln.

In Stahmeln entstehen gegenwärtig 65 Wohneinheiten. Umgebaute ehemalige

Mühlengebäude sind heutzutage als Wohnungen begehrt.

Das geringe Wassergefälle zwischen einzelnen Mühlen von reichlich einem

Meter erforderte für deren Modernisierung besonders flache Turbinen mit

stehender Achse. In Lützschena erfolgte bereits 1908 der Einbau von 3 Turbinen

mit Generatoren zur Stromerzeugung. In Stahmeln waren bis 1984 die Mühlengeräte

direkt mechanisch von den Turbinen über Transmission und Riemen angetrieben.

Wegen der Hochwassergefahr in Leipzig waren nicht nur die Mühlgräben nötig,

sondern auch die bereits erwähnten Abwurfgräben zur Umgehung der Mühlräder.

In Lützschena sind heute noch von der Brücke am Bauernsteg 3 Wasserläufe

zu sehen. Bei einer Wanderung an der Elster kann man die Mühlgräben von

Hänichen, Altscherbitz und Schkeuditz, die von der Elster abzweigen, sehen.

In der Stadt Leipzig wurden viele Gewässer zugeschüttet und bebaut.

In der Zeit vom 11. bis 18. Jahrhundert wurden 146 Hochwasserereignisse,

etwa alle 5 Jahre, im Stadtgebiet Leipzig registriert. Die Lützschenaer

Bürger hießen im Volksmund „Amphibien“ oder „Lurche“, weil sie zweimal im

Jahr mit Hochwasser leben mussten. Aufgrund des großen Mückenvorkommens

sollen bis 1864 Malariaerkrankungen vorgekommen sein.

Das letzte große Hochwasser 1954 betraf ganz Leipzig. In Lützschena sind

uns die Hochwasserereignisse von 2011 und 2013 in Erinnerung, die aber aufgrund

der stabilen Dammbauten keinen größeren Schaden verursachten.

Die Weiße Elster hat mit der Zeit ihren Lauf mehrmals geändert. In der

Leipziger Tieflandsbucht bildete sich ein Binnendelta mit mindestens 4 Altarmen.

Diese Altarme wurden Luppe genannt (Alte-, Kleine- Rote-, Heuwegluppe) und

fließen mehr oder weniger parallel in Richtung Nordwesten und münden entweder

wieder in der Weißen Elster oder direkt in der Saale. Die flachen Ufer begünstigten

Überschwemmungen bei Schneeschmelze oder Starkregen. Das letzte Hochwasser

2013 ist noch in Erinnerung (Bild 1)

Seit 1852 bis 1854 war aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor Hochwasser

eine Gewässerregulierung erforderlich. Die Planung dazu erfolgte durch die

Wasserbauingenieure Kohl und Georgi. Das große Hochwasser von 1854 beschleunigte

die Entscheidungen der Stadt. Zusätzlich erließ das Land Sachsen 1855 ein

Gesetz zur „Berichtigung der Wasserläufe“.

Im Verlauf der nächsten Jahrzehnte erfolgten wesentliche Veränderungen der

Wasserläufe. Um 1890 wurde in der Aue eine Flutrinne gegraben. Sie führte

am Forstweg in einen alten Luppearm und in die Kulke (Totwasser eines Luppearms

in der Nähe des Pfingstangers). Die flache Rinne war nur wenig nützlich,

überflutet aber bei Hochwasser noch immer den Forstweg.

Der Bau der Kläranlage im Rosenthal begann ab 1894, die Kläranlage verbesserte

die Wasserqualität im Nordwesten von Leipzig.

Nach Klagen der Anwohner wurde der Lauf der Luppe auf Stadtkosten nördlich

von Böhlitz-Ehrenberg um 1903 auf 1,5 km begradigt und verbreitert. Der

Ankauf und die Beseitigung der Mühlen waren dafür Voraussetzung. Nach dem

Bau der Neuen Luppe erfolgten hier weitere Maßnahmen.

All das führte zum Beschluss der Stadtverordneten für eine große Lösung.

In den Jahren 1913 bis 1917 wurde das Obere Elsterwehr (Palmengartenwehr)

gebaut.

Auf

den Frankfurter Wiesen (besser bekannt als Kleinmessegelände) begann nach

dem 1. Weltkrieg 1920 (nach Vorarbeiten von 1913) der Bau eines Elsterbeckens

mit 155 m Breite und 2.370 m Länge. In Anlehnung an das Alsterbecken in

Hamburg war das Elsterbecken zur Verschönerung der Stadt gedacht und gleichzeitig

als 2.000 m Regattastrecke mit Zuschauertribüne ausgelegt. Die Tribüne stand

noch lange. 1925 wurde das Elsterbecken fertig gestellt. Der alte Elsterlauf

(Elsterstraße und Friedrich-Ebert- Str.) blieb bestehen und verminderte

somit die Sediment Ablagerungen in dem beruhigten Becken. Nach Verfüllung

der Alten Elster (heute Allee östlich neben der Arena) wurde die Verschlammung

des langsamen Fließgewässers (Elsterbecken) zum dauernden Ärgernis. Laufend

entstanden Inseln im Elsterbecken und es erfolgten ständige Baggerarbeiten

zur Sicherung des Wasserflusses. Der Schlamm war wegen der Zunahme von Abfällen

aus Espenhains Brikett-Fabrik giftiger Sondermüll. Die Freilegung der Alten

Elster ist vorgesehen. Der Abfluss in die Nordwest-Aue war 1925 noch nicht

geregelt.

Auf

den Frankfurter Wiesen (besser bekannt als Kleinmessegelände) begann nach

dem 1. Weltkrieg 1920 (nach Vorarbeiten von 1913) der Bau eines Elsterbeckens

mit 155 m Breite und 2.370 m Länge. In Anlehnung an das Alsterbecken in

Hamburg war das Elsterbecken zur Verschönerung der Stadt gedacht und gleichzeitig

als 2.000 m Regattastrecke mit Zuschauertribüne ausgelegt. Die Tribüne stand

noch lange. 1925 wurde das Elsterbecken fertig gestellt. Der alte Elsterlauf

(Elsterstraße und Friedrich-Ebert- Str.) blieb bestehen und verminderte

somit die Sediment Ablagerungen in dem beruhigten Becken. Nach Verfüllung

der Alten Elster (heute Allee östlich neben der Arena) wurde die Verschlammung

des langsamen Fließgewässers (Elsterbecken) zum dauernden Ärgernis. Laufend

entstanden Inseln im Elsterbecken und es erfolgten ständige Baggerarbeiten

zur Sicherung des Wasserflusses. Der Schlamm war wegen der Zunahme von Abfällen

aus Espenhains Brikett-Fabrik giftiger Sondermüll. Die Freilegung der Alten

Elster ist vorgesehen. Der Abfluss in die Nordwest-Aue war 1925 noch nicht

geregelt.

Die Mühlenbesitzer an der Elster (7 Mühlen bis Schkeuditz) sorgten um 1930

für eine Begradigung und einen besseren Wasserabfluss bei insgesamt nur

10 m Gefälle. Mühlrechte aus dem Mittelalter bedingten einen Rest von 10

m3/s Elsterwasser (etwa der normale Elster-Mittelwert) auch nach dem Bau

der neuen Luppe.

(Hinweis: mVs = qbm/s = m³/s).

Der verschlungene Verlauf des Tiefland-Flusses ist auf einer alten Karte

zu sehen. Bei Schneeschmelze ist der ursprüngliche Verlauf noch heute z.

B. auf dem Reiterhof Stahmeln zu erkennen.

Reiner Pietag und Dr. A. Neumann

Bau der Neuen Luppe

Erst 1934 waren Finanzmittel (insgesamt 4,5 Mio. RM), Feldbahnen und Arbeitskräfte

(> 650 Mann vom Arbeitsdienst) für den Bau der Neuen Luppe verfügbar.

Auch ohne schwere Technik schritt der Bau der Flutrinne mit ihrem 70 m breiten

Bett zwischen den Dämmen langsam voran. Riesige Eichen mussten gefällt werden

und uralte Mooreichen behinderten die Erdarbeiten sehr.

Kriegsbedingt endeten die Arbeiten 1938 und die Neue Luppe floss nach der

Straße von Schkeuditz nach Dölzig wieder in das Wildbett der Luppe zurück.

An der Brücke hinter Schkeuditz Richtung Dölzig befindet sich ein Denkstein

mit entferntem Signet.

Die Neue Luppe zerschneidet alle alten Wasserläufe und die um etwa 3,5 m

tiefer liegende Sohle führt zur langsamen Austrocknung der wertvollen Auelandschaft.

Das sogenannte Hundewasser ist dafür beispielhaft. Auch die anderen Wasserbaumaßnahmen

haben bisher nur zur weiteren Austrocknung geführt. Die Initiative „Lebendige

Luppe“ macht Hoffnung auf Abhilfe. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die keine

„nassen Füße bei der Jagd“ in einer wiedervernässten Aue haben wollen.

Durch das defekte Palmengartenwehr (1917 fertig gestellt) kam es beim Hochwasser

1954 zum Wassereinbruch in die Stadt Leipzig (besonders Waldplatzgegend).

Zusätzlich brach der Damm am Auensee. Viele Altleipziger können sich an

die nassen Füße auf dem Auenseedamm erinnern, als die Elster über den Auensee

in die Neue Luppe lief!

Auch in Lützschena stand das Wasser nach Dauerregen auf der Hauptstraße!

Da die Weiße Elster nur 80 m3 je Sekunde ohne Schäden abführen kann, musste

Vorsorge für Jahrhunderthochwässer von 500 bis 600 m3/s getroffen werden.(

Zum Vergleich: eine Badewannenfüllung sind ca. 0,2 m3). Deshalb erfolgte

ab 1960 der Ausbau der Trennwehre in Connewitz und die Fortführung der Neuen

Luppe. Wegen der Tagebaue wurde der geplante geradlinige Verlauf der Neuen

Luppe nach der Autobahn nicht möglich. Eine kurvige Vereinigung der Neuen

Luppe mit der Weißen Elster und eine breitere Weiterführung des Flussbettes

(ca. 160m) bis Döllnitz und weiter auslaufend bis Kollenbey wurden bis 1958

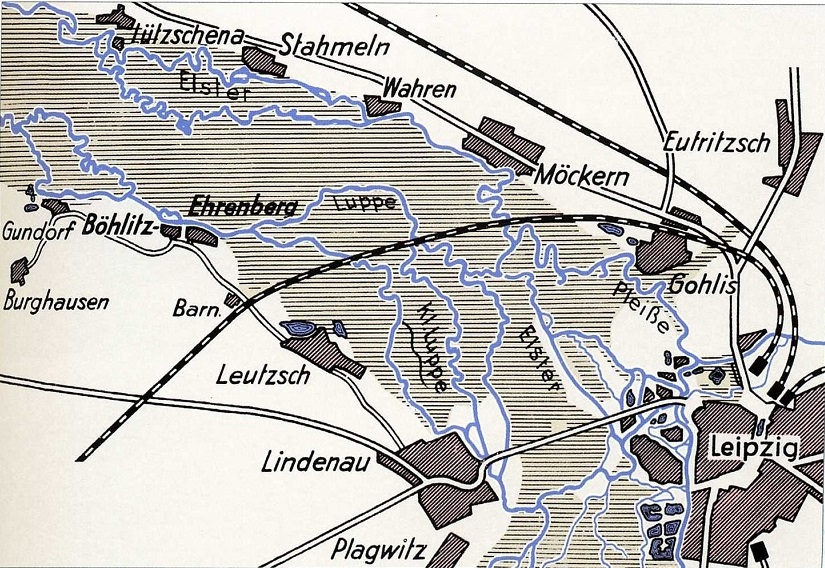

vollendet (Denkstein an der Vereinigung). Die zwei Karten lassen den Vergleich

vor und nach der Regulierung sichtbar werden.

Nach dem 2. Weltkrieg wurden auch Veränderungen am Zschampert und weitere

an der Parthe durchgeführt. Die Trennung von Pleiße und Parthe (Mündung

im Zoo an der ehemaligen Robbenanlage) und der neue Ausbau neben dem Kickerlingsberg

führten zur seltenen Umbenennung dieses Flussabschnittes, aus der Pleiße

wurde die Parthe.

Die Hochwasser nach 2002 zeigten Beschränkung und den Verschleiß der Anlagen. Die Deiche und Bauwerke mussten erneuert und ertüchtigt werden. Ein Glücksumstand für Leipzig war der rechtzeitige Bau eines Überlaufwerkes der Weißen Elster bei Zitzschen und die mögliche Ableitung des Hochwassers in den Tagebau Zwenkau. Auch die umstrittene Flutung der Aue wird im Süden Leipzigs aus ökologischen Gründen jährlich durchgeführt. Im Nordwesten ist das Überlaufwehr der Nahle (Nähe Auensee) zweimal nach der Erbauung bei Hochwasser betätigt worden. Die Überflutung der Aue erreichte auch Schlobachs Hof. Unterstützend für die Überflutung von Schlobachs Hof war aber auch der nicht gepflegte Zustand eines alten (privat angelegten) Ringdamms. Der Überlauf an der Nahle wurde nach dem Hochwasser 2013 neu gebaut.

Reiner Pietag und Dr. A. Neumann

Quellen:

[1] Leipziger Grundwasser - Quo vadis? Staatl. Umweltfachamt, Leipzig 2003

[2] Neue Ufer 3, Stadt-Kultur-Projekt/Leipzig, 1995

[3] In der Elster-Luppe-Aue, Sax-Führer, Beucha 1997

[4] Im Leipziger Elsterland, Pro Leipzig, 1997

[5] Leipziger und Schkeuditzer Gewässer, NABU Sachsen, „Lebendige Luppe“

[6] Rückmarsdorf und Bienitz, Zschampert, Schwedenschanze, Böhlitzer Hefte

2011

[7] Im Leipziger Pleißeland, Pro Leipzig, 1996

Empfehlenswerte Literatur:

1. Böhlitzer Hefte: „Elster-Luppe-Aue“, Werbeagentur Kolb

2. Sax-Führer: „In der Elster-Luppe-Aue“ Sax-Verlag

3. „Leipzigs Jahrhunderthochwässer waren 1924“, Noack, LVZ

4. Auen-Kurier Mai 2015 mit Text von Netzschko (1936) und Bildern

5. Auen-Kurier Nov. 2007 mit Bildern vom Hochwasser Lützschenas

6. Auen-Kurier Mai 2015 mit Text von Netzschko (1936) und Bildern

7. Auen-Kurier Nov. 2007 mit Bildern vom Hochwasser Lützschenas